La liberalización del transporte ferroviario, iniciada en su día por el transporte de mercancías, y plena desde 2020, será una realidad para los viajeros el próximo mes de mayo, cuando comiencen en el corredor Madrid-Barcelona las operaciones de una nueva empresa ferroviaria. Son numerosos los desafíos regulatorios que en esta nueva etapa se afrontan para que la libre competencia sea efectiva.

Un principio básico de gobernanza del «Espacio Ferroviario Europeo Único»-EFEU (Directiva 2012/34/EU RECAST) es la separación entre la infraestructura ferroviaria y los servicios de transporte que sobre la misma se prestan. En el caso español, de la escisión en 2005 de la antigua RENFE surgieron, como Administrador de Infraestructuras (AI) y Empresa Ferroviaria (EF) respectivamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-ADIF y RENFE Operadora.

ADIF es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-MITMA, naturaleza motivada por la doble condición de las infraestructuras ferroviarias como monopolio natural y servicio de interés general de gran carácter vertebrador en lo socio-económico. Como AI, cuenta con la obligatoria «autorización de seguridad» otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria-AESF.

Sujeta al principio de sostenibilidad financiera, ADIF financia sus inversiones con transferencias de los Presupuestos Generales del Estado-PGE (normalmente enmarcadas en un «Convenio/Contrato-Programa», como el último que se firmara en 2010), fondos europeos y otros recursos ajenos (para el caso de líneas de alta velocidad-AV). Por su parte, sus costes operativos (por utilización de líneas e instalaciones y para la cobertura de costes financieros) se financian a través de la percepción de unos cánones a pagar por las EF´s.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC viene recomendando que estos cánones, que en la actualidad tienen naturaleza de tributos anualmente aprobados en los PGE, se reconfiguren como prestación patrimonial de carácter público no tributario, de aprobación plurianual quinquenal, para dotarlos así de funcionalidad como herramienta de gestión, tal y como establece la Directiva RECAST. Tal será el sentido de la próxima modificación de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.

Relevantemente, y en el contexto del acceso de terceros a la red transparente, objetivo y no discriminatorio que la liberalización requiere, corresponde a ADIF la asunción de la «Declaración sobre la Red»-DR (documento que expone las características de la infraestructura puesta a disposición de las EF´s, así como las condiciones de acceso a la misma), la adjudicación de derechos de uso de capacidad (de acuerdo a la DR y con posibilidad de reserva en «Acuerdos Marco»-AM renovables de cinco años de duración máxima, o de más si se justifica en términos de contratos comerciales, inversiones especializadas o riesgos) y la propuesta de los cánones (calculados a partir de un modelo de contabilidad analítica regulatoria).

Con carácter general, las EF´s prestan sus servicios de transporte sobre la base de la utilización de capacidad («surcos» o slots) adjudicada por los AI´s a cambio del pago de cánones por utilización de líneas (adjudicación, utilización y suministro de energía eléctrica para la tracción) e instalaciones (estaciones/espacios comerciales, andenes de estacionamiento, apartaderos, y puntos de carga de mercancías). Estos cánones representan una fracción sustancial (de entre el 30 y el 40%) de sus costes, por lo que su correcta fijación es una cuestión clave.

Las EF´s han de contar con «licencia de actividad» (para lo que se requiere forma jurídica de sociedad anónima, capacidad financiera, competencia profesional y cobertura de responsabilidades civiles) y «certificado de seguridad único» emitidos para cierto ámbito de operación (geográfico y de tipo de servicio -viajeros y/o mercancías-) por la AESF o por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea-EUAR (cuando así lo decida la EF o cuando el ámbito de operación abarque más de un Estado miembro).

RENFE-Operadora es también una entidad pública empresarial adscrita al MITMA. Como incumbente del sector, en 2014 se decidió su segregación en cuatro sociedades de un mismo grupo, respectivamente dedicadas a transporte de viajeros, transporte de mercancías, fabricación y mantenimiento, y alquiler de material (según el modelo anglosajón de ROlling Stock COmpany-ROSCO), a las que como medida regulatoria para el fomento de la competencia puede imponérseles obligaciones de puesta a disposición de nuevos entrantes de capacidades excedentarias. Asimismo, tiene asignadas obligaciones de servicio público-OSP´s en cercanías y regionales/media distancia que ha venido prestando bajo el paraguas de un Contrato-Programa con el Estado. Entre las fuentes de financiación de su nuevo material rodante destacan el Banco Europeo de Inversiones-BEI y el consorcio EUROFIMA del que es accionista.

Son varios los retos que la liberalización presenta, más allá de la complicación coyuntural que en forma de retraso ha supuesto el COVID-19:

- La resistencia soterrada de algunos Estados miembros a una efectiva desintegración vertical del sector -y por ende a la liberalización- en su propio territorio. En especial de aquellos en los que se da una fuerte presencia del sector público en toda la cadena de valor ferroviaria -incluyendo la fabricación- o de aquellos con fuerte y ruidosa sindicalización, que no hacen sino alterar el level playing field recurriendo a subterfugios tales como el uso de “murallas chinas”, la sobreprotección -más allá del “principio de confianza legítima”- del incumbente mediante “cláusulas del abuelo” (grandfathering) generosas o barreras técnicas, o la captura del regulador.

- Las barreras de entrada al mercado ferroviario por falta de recursos clave, como material rodante técnicamente apto, talleres y servicios de mantenimiento o personal de conducción. Lo que puede soslayarse, como se ha visto, imponiendo obligaciones al incumbente de puesta a disposición de otros operadores de capacidades excedentarias infrautilizadas, en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias -tarifas orientadas a costes-.

- La convivencia del mercado con OSP´s legalmente establecidas. Lo que sugiere distinguir entre una competencia en el mercado, a propiciar mediante una adecuada liberalización del mismo, y una competencia por el mercado, desde la perspectiva de una contestabilidad a propiciar mediante concursos de adjudicación competitiva y adecuadamente diseñados para el caso de las OSP´s, puesto que esta prestación simultánea es regulatoriamente sensible en tanto que puede resultar en problemas de insostenibilidad financiera por desequilibrio, subvenciones cruzadas o “descreme” de mercado (cherry-picking).

- La necesidad de una visión sistémica del transporte, considerando la complementariedad y sustituibilidad entre modos. Lo que exigiría tener en cuenta la intermodalidad a la hora de imponer OSP´s o una internalización de costes en el transporte por carretera dada su inferior sostenibilidad medio ambiental frente al modo ferroviario.

Autor: Antonio Moreno-Torres Gálvez

Ingeniero Industrial del Estado (Promoción 2003)

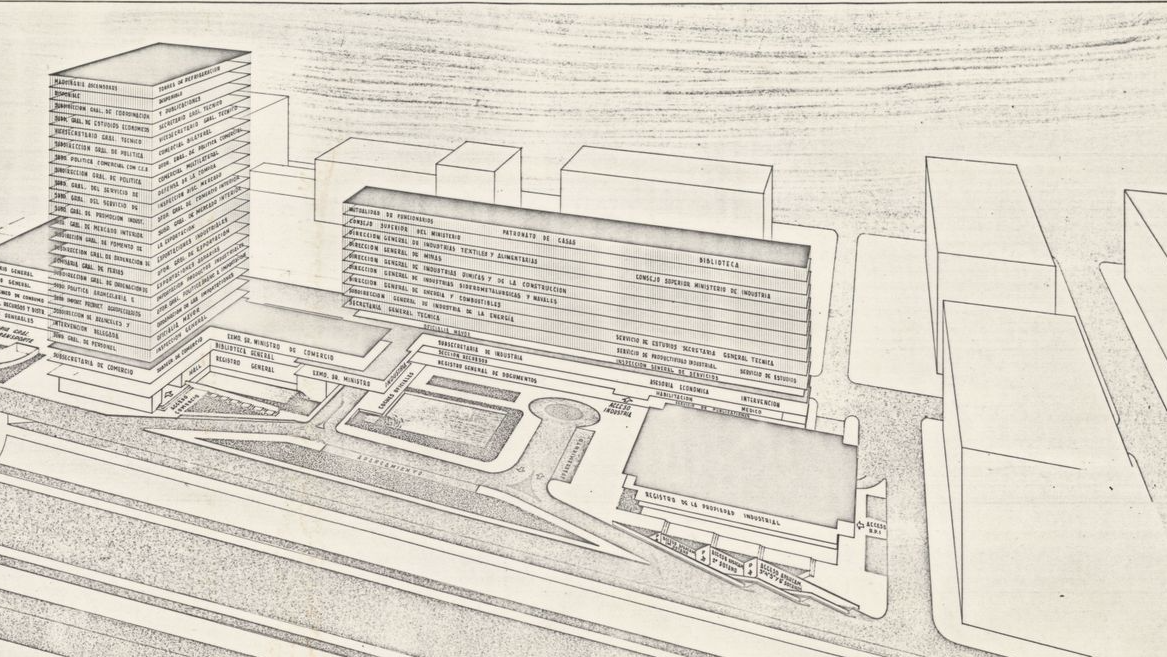

En el último número de la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (

En el último número de la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (